桐の木会

会長あいさつ

桐の木同窓会会長 青柳 陽子

「桐の木」同窓会は、助産師(婦)をめざして勉学に励んだ助産婦学校、医療技術短期大学部助産学専攻科、大学保健学科看護学専攻のいずれかの教育課程を修了した者たちの同窓会です。同窓会の発足は、昭和42年と古く、令和5年(2023年)には、信州大学で助産師教育が開始されて、60周年という節目の年を迎えました。その年の同窓会の記念講演では、前同窓会長の三輪百合子氏より、「桐の木」同窓会の歩みをお話いただきました。お世話になった先生方や諸先輩方、若かった頃の同窓生たち、懐かしい校舎や産泊室などの写真を通して、桐の木同窓会の偉大さ、温かさを感じるひと時でした。

桐の木同窓会総会は、年に1度9月上旬の土曜日に開催されることが多く、以前でしたら秋の気配を少し感じ始める頃でしたが、近年は残暑が強く残り、まだまだ暑い中での開催となっています。午前午後の一日の同窓会からコロナ禍を経て、半日の同窓会としたり、リモートを活用して遠方で会場に来られない方でも同窓会に参加できるようにしたりと、時代とともに開催の工夫も行ってきました。

また、2年に一度同窓会誌を発刊しており、第27号(2024年3月発行)が最新号になっております。同窓生たちの近況やご逝去された先生方や臨床でお世話になって師長さんとの思い出が綴られ、毎回楽しみに拝読しています。

近年、出生数の減少が社会問題となっていますが、助産師は分娩介助だけでなく、助産師外来での妊婦健診、授乳支援を含めた産後ケア、育児相談、小中高学校での性教育、不妊・不育相談、更年期相談など、さまざまなライフステージで女性と家族を支える仕事をしています。桐の木同窓生も多方面で活躍しています。年代を超えて、同窓生同士のつながりもあります。現在の保健学科の母性領域の先生方も桐の木同窓会の同窓生であり、これも大変心強く感じています。

今後、信州大学の助産師教育も大学院教育に移行することが決まっています。教育課程が変わっても桐の木同窓会がこれまで同様、同窓生を大切にした心が触れあう温かみのある同窓会として存続していくことを願っております。今後とも、ご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2025年4月30日

桐の木会役員

- 桐の木会役員

会長

青柳 陽子(専攻科12回生)

副会長

栁澤 節子 (専攻科5回生)

中込 さと子 (専攻科10回生)書記

徳武 千足 (専攻科23回生)

鮫島 敦子 (保健学科4期生)

佐藤 優香 (保健学科8期生)会計

西村 理恵 (専攻科13回生)

芳賀 亜紀子 (専攻科23回生)会計監査

小坂 晶巳 (専攻科20回生)

太田 まさえ (専攻科16回生)

桐の木会会則

- 桐の木会会則

1.名称・目的

第1条 本会は「桐の木」同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を計り,常に母校と会員の連絡を維持することを目的とする。

第3条 本会は本部を信州大学医学部保健学科看護学専攻におく。2.会員・役員

第4条 本会は次の会員をもって組織する。

(1)本会員は信州大学医学部附属助産婦学校卒業生,信州大学医療技術術短期大学部専攻科卒業生及び信州大学医学部保健学科看護学専攻助産師コース修了生とする。

(2)特別会員は看護学専攻助産師コース現教員,元教員及び理事会の承認を得たものとする。

第5条 本会は下記の役員を置く。

(1) 会 長 1名

副会長 2~3名

会 計 2名

書 記 2名以上

会計監査 1~2名

会長は会務を総理し,副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその代理をする。

会計は本会の会計を司り,総会において会計報告を行う。

書記は庶務記録を司る。

会計監査は会計監査を行う。

以上の役員は理事会において選出し,総会の承認を得る。

(2)理事

長野県内を4ブロックに分け,各ブロックの代表者2名がこれに当たり,役員はそれを兼ねることができる。

(3)名誉顧問

名誉顧問は,本会の運営及びそれによる諸問題その他について役員よりの諮問に応じ助言する。

(4)理事会

役員と理事により構成され,重要案件を審議する。

(5)役員及び理事の任期は2年とする。3.事業

第6条 本会の総会は,毎年1回9月に開催し,会務,会計,その他必要事項の報告を行う。臨時総会は必要に応じてこれを開くことができる。

第7条 本会は,第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。4.会計

第8条 本会の会員(新入会員)は,保健学科看護学専攻同窓会アルプス会より会費の分担をもってこれに充てる。

本会の経費は,寄付金その他をもってこれに充てる。

第9条

(1)会費は10,000円とし,終身会費とする。

(2)会費は助産師コース全科目修了後分担を受ける。

第10条 本会の会計年度は,(同窓会より翌年の同窓会まで)8月1日より始まり,翌年7月31日迄とする。5.慶弔規定

第11条 細則は別に定める。

6.補則

第12条 本則を修正しようとするときは理事会において,これを審議し,総会の出席会員の半数以上の決議によらなければならない。

附則

本則は,平成 6年9月10日より施行する。

本則は,平成15年9月 6日より施行する。

本則は,平成18年9月 6日より施行する。

本則は,平成22年9月 4日より施行する。

本則は,令和 元年9月 7日より施行する。慶弔規定細則

1.名誉ある業績を残した同窓生について,理事会で検討し褒賞する。

2.同窓生及び同窓会関係者の弔事について,役員で検討し弔意を表す。別項(ブロック分け)

1.北信ブロック(長野県北信地区)

2.東信ブロック(長野県東信地区)

3.中信ブロック(長野県中信地区)

4.南信ブロック(長野県南信地区)

桐の木会の変遷

- 桐の木会の変遷

桐の木同窓会の成長と共に

前桐の木同窓会長 三輪百合子

雑誌桐の木第27号(2024年3月発刊)

【60周年記念講演】信州大学における助産師教育60年の歩み(図表・写真一部抜粋)1.信州大学での助産師教育の始まり

長野県で,信州大学で助産師教育が始まって60年になることは本当に感慨深いものです。信州大学医学部附属助産婦学校が開学した当時は,第2次babyブームに入るころで,全国出生数約160万人,長野県の出生数が3万人を超え,合計特殊出生率が全国,長野県共2.0を超える状況でした。更に出産場所が自宅出産から施設出産への転換が急激に進み,施設での助産師需要が高まっていた時でした。信州大学医学部産婦人科の岩井正二教授が,長野県での助産婦学校設立に奔走され,昭和38年に「信州大学医学部附属助産婦学校」として開学にこぎつけました。岩井教授は富山同郷の佐々木敦子先生を教務主任として東京から,臨床指導者の充実のため東大病院より来られた土屋寿美子婦長が昭和39年まで,後任で同様に東大病院より池野位子婦長が着任しました。当初は学生が集まらず,県内各地の病院に学生の派遣を依頼して回ったと聞いております。9回生からは定員の20名を常に確保できたばかりではなく,県内外からの受験生が多くなり,受験倍率4-5倍の状況が続きました。

昭和51年助産婦学校が閉校となり,信州大学医療技 術短期大学部専攻科助産学特別専攻として出発し,平成18年短大専攻科が発展的解消し,信州大学医学部保健学科として4年制大学への移行に伴い,看護学専攻の中で助産師教育が行われるようになりました。2.桐の木同窓会の発足とあゆみ

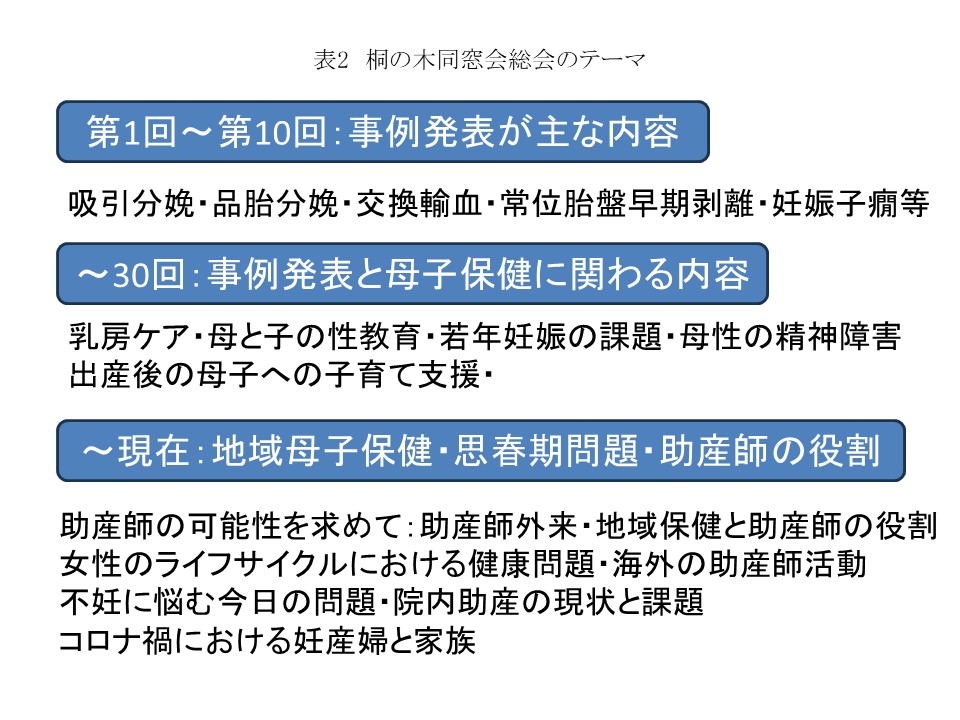

助産婦学校開学4年目,1年間のみの教育では卒業生同士のつながりが薄れてしまうということで,助産婦学校1回生~3回生を中心に同窓会の設立が発案され,昭和42年同窓会を設立し,同窓会の名称を「桐の木」と名付けました。名付け親は当時の産婦人科教授であり,助産婦学校校長の岩井正二先生でした。命名の由来は,信州大学の住所が「桐」という地名に在ったこと,桐は,真っすぐすくすくと成長すること,かつて女の子が生まれると家に桐を植え,その子の嫁入りにその木でタンスを作って持たせたという言い伝えがあり,桐は軽く防虫・防湿効果もあり,縁起のいい木であることからです。「桐の木」にはすくすく大きく成長していってほしいという願いが込められています。初代会長は1回生三村妙子さんです。毎年総会に合わせてその当時の母子保健に関するトピックスについてシンポジウムや講演会を企画し,同窓生のつながりの場となっていきました(表1・2)。

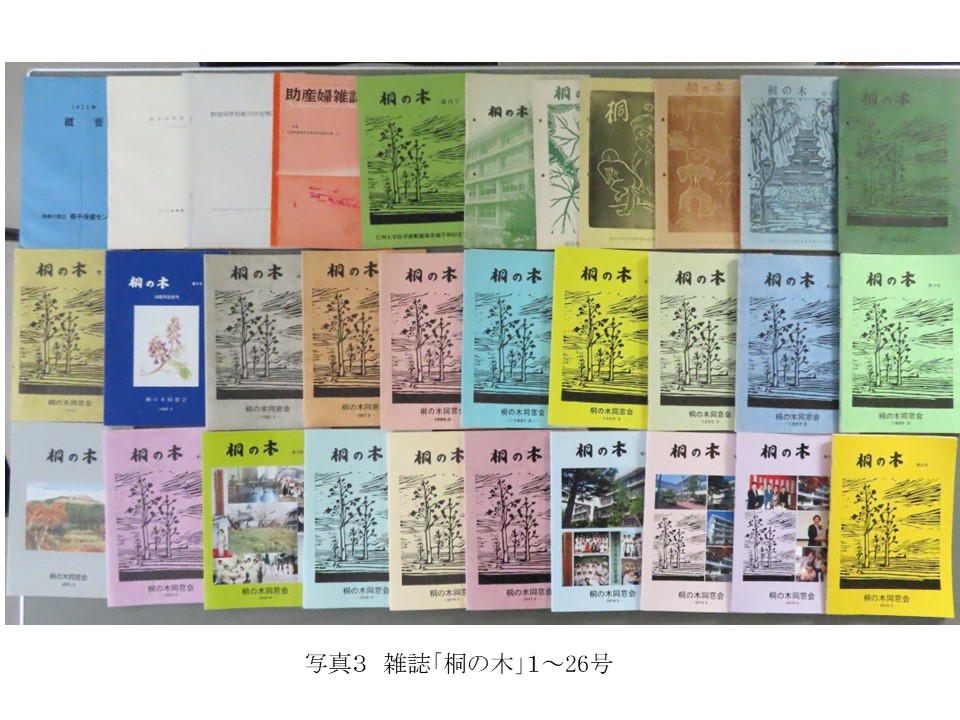

同窓会誌も2年に1回発行し,創刊号表紙は現信州大学医学部産科婦人科学教室教授塩沢丹里先生のお父様塩沢久要先生の版画によるもので,すくすく成長する桐をデザインされています。その他の版画も同様です。その後も発行が続けられ,今回発行の27号に至っています。20周年記念号の表紙は諏訪マタニティークリニックの根津八紘先生による桐の花の絵で,初めてのカラー印刷としました。平成13年発行の第17号の表紙は,平成11年11月に亡くなられた佐々木敦子先生の絵です(写真3)。

3.助産師教育でのカリキュラムと講義

助産師教育も最初は医学モデルに基づいた産科学を基本とし,その中に助産技術,母子保健を入れたものでした。その後カリキュラムの改正に伴い母子保健医学と助産論が体系化し,その後「医学」の名称が無くなり,助産診断・技術学に改変,踏襲されながら今の形になってきました。各大学・教育機関ごとに魅力あるカリキュラムが作られていきました。授業の講師は信大産婦人科から教授以下多くの医師や,病棟の婦長さん他助産婦の皆さんが来ていました。地域母子保健は保健所長が担当でした。各学年,授業に来て下さる先生方の中に推しの先生が存在し,交流が続けられていました。短期大学部,保健学科となるにつれ,学内教官が担当する教科が少しずつ増えていきました。

当時の特徴として,助産学研究(異常症例)が位置づけられていたことです。学生一人一テーマに取り組み,担当の医師・助産師が指導につき,卒業研究として発表会を開催しました。発表の日は産科教授等医師や臨床指導者の厳しい質問に学生はビクビクだったことを思い出します。4.助産師教育での臨地実習

実習でも,分娩介助件数10例が国家試験受験要件とされてきましたが,出産数の減少に伴い,各大学とも分娩介助件数の確保に困難を極めていました。平成に入り信州大学でも同様であり,信州大学では分娩介助件数を確保するために,県内各施設に協力をお願いし,実習を引き受けていただけるようになりました。この協力についても,各医療機関での桐の木の同窓生の存在が大きかったと,坂口けさみ教授が語っていました。同窓会のつながりの重要性を実感したことでした。分娩介助実習では,24時間待機が必要です。助産婦学校の時は寮での待機でしたが,短大・保健学 科となってからは,学内に産泊室なるものが作られ,2段ベッド5台で10人が交代で寝食を共にし,呼び出しの電話のベルにドキドキしながらも,楽しい産泊生活を送っていました。

学外実習では,助産婦学校時代はまだ松本市内で助産院が開業しており,助産院での分娩見学実習も行っていました。また,県内では地域の母子保健センターで助産婦が妊娠・出産・産褥管理を行っており,木曽地域や武石村へも見学に行っていました。学外実習で新たな試みは,坂口けさみ教授が着任されてから,市内の中学校や高校で性教育の講座を開講したことです。学生・教官が入念な準備と学校側との協力により実現したものと聞いています。助産師の役割が,妊娠・出産にかかわらず女性の生涯にかかわる仕事(リプロダクティブ・ヘルス / ライツ)であることを体験で学ぶ機会となったと思います。5.桐の木同窓会の記念事業から

桐の木同窓会は,昭和42年第1回総会以降,節目節目で記念事業を行ってきました。10周年,20周年,30周年,40周年,50周年と記念事業を行い,今回が60周年ということになります。50周年記念事業では多くのご来賓をお迎えし,ダウン症の書道家金澤翔子さんのお母様,金澤泰子様をお招きし,子育てや翔子さんの書道家としての自立への支援についてご講演いただきました。これは新聞でも取り上げていただくことができ,社会に助産師の役割について知ってもらう機会となりました(同窓会誌23号参照)。

お世話になった先生方の退官記念式典も桐の木の主催で行いました,佐々木敦子教授,武井とし子助教授,坂口けさみ教授です。佐々木先生は,昭和38年の開校当初から教務主任として在任され,平成10年の定年退官まで35年間熱心に教育に取り組まれました。全国助産婦教育協議会の理事を長年務め,日本助産学会設立の中心的役割を務めてきました。平成7年3月には第9回日本助産学会学術集会を松本市で開催し,学術集会会長を務められました。この時も桐の木の同窓生が学術集会スタッフとして運営を支えました。武井とし子先生は,昭和41年(助産婦学校4回生)から専任教員として在籍し,平成15年(専攻科26回生)まで33年間助産師教育はもちろん,学内外の調整役や学生の良き相談者として日夜奮闘されてきました。佐々木教授の退任に当たり,坂口けさみ教授を信州大学に招聘できたのは武井先生の大きな功績でした。坂口けさみ教授は,母校である助産婦学校の12回生であり,県外大学で医学博士の称号を取得し,平成10年4月(専攻科22回生)から平成30年(保健学科12期生)まで20年間在籍されました。信州大学医学部保健学科設置に向けて大きな役割を果たしたことはもちろんですが,学内では分娩介助実習施設の開拓や近隣中学,高校での性教育実習の実施,長野県母子衛生学会長としても長年活躍されました。

臨床指導者である森艶美様,和田宣子様,山口文子様,池野位子婦長の退官についても記念祝賀会を同窓会主催で開催し,感謝の気持ちを表しました。6.子どもの健やかな成長への祈りと伝承

太古の時代より女性は子どもを産み育てる存在として,大切に祭られていました。茅野市の尖石縄文考古館に収蔵されている,国宝縄文のビーナスや重要文化財の仮面の女神がその象徴と私か考えています。妊娠や出産にまつわる様々な行事もしかりです。妊娠の安定期に入るころの帯祝いで安全な妊娠・出産を願います。無事出産後は,子どもの健やかな成長を願い,お七夜,お食い初め,1歳の誕生日には食べることに困らぬよう,そして丈夫に育ってほしいとの願いを込めて,一升餅を背負わせ,箕に乗せて「しいな飛んでけいい実は残れ」と扇ぐのです。その後の七五三,成人式とその願いは続きます。

これらは地域の風習や祭りにも見られます。長野市大岡では正月しめ縄を集め,独特の顔をした道祖神を村の入り口に飾り,魔除けと子孫繁栄を祈るものとして祭られています。野沢温泉村で1月15日に行われる道祖神祭りにも,男子誕生の家で大きな灯篭を奉納し,子どもの健やかな成長を祈ります。飯田市遠山郷で12月に行われる国重要無形民俗文化財である霜月祭りでも,煮えたぎる大釜の周り湯切りしながら踊る天狗などが有名ですが,その中に優しいお面で女装し赤子の人形を大切に抱きながら踊る神もあります。これは子安の神と言って,子どもは大切な存在として大切に育つことを祈っているとのことです。ここで紹介したものは私が訪ねたところですが,県内でも各地にも様々な祈りの場所がたくさんあると思います。特に母乳が出ることを祈願する場所は各地にあると聞いています。また,こどもの日に食べる柏餅です。柏の木は,かつて各家に1本植えられ,こどもの日にその葉で柏餅を創り祝ったものです。柏は秋葉が枯れても落葉せず,春次の新芽が育つのを見届けて落葉することから,子どもの成長を見守る縁起のいいものだからです。松本地域では6月にならないと柏の葉が成長しないので,月遅れのこどもの日にちょうど良い大きさになるのです。数えればきりがありませんが,いかに子どもが「社会の宝」として大切に考えられていたかが分かります。7.助産師の未来と役割

助産師の名称は「産婆」,「助産婦」,「助産師」と変わってきましたが,昔も今も女性と子どもの健康問題に関わる専門職としての存在価値は非常に大きいことは確かです。助産師の知識・技術のレベル認証のため CLoCMiP 認証制度が始まりました。CLoCMiP Ⅲを認証した助産師は「アドバンス助産師」と呼ばれ,「自律して助産ケアを提供できる助産師」として公表することができるようになっています。助産院の開業や医療機関では助産師外来,院内助産を積極的に進めるために認証が進むことが望まれます。

現在,信州大学医学部保健学科での助産師教育は,専攻科10回生中込さと子教授,専攻科23回生芳賀亜紀子・徳武千足両講師,保健学科4期生鮫島敦子助教,保健学科8期生佐藤優香助教が携わっており,頼もしい限りです。そして保健学科の先生方が,桐の木同窓会の事務局を担っていただいており,これが桐の木同窓会継続の要となっています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

今後,信州大学医学部保健学科は,助産師教育を大学院教育に移行します。教育システムは変わっても助産師の本分は母と子に寄り添い,支える存在であり続けることと思っています。60周年の節目に当たり,私は桐の木同窓会会長を辞任し,専攻科12回生青柳陽子さんに引き継ぎました。信州大学での助産師教育が,そして「桐の木同窓会」が共に大きく成長していくことを願っています。今後も皆様のご協力よろしくお願いします。

桐の木会会報

(2024年3月発刊)

(2022年3月発刊)

(2019年3月発刊)

(2016年3月発刊)

事務局からのお知らせ

登録情報の変更

同窓会への登録情報が変更となった方は、下記より提出をお願い致します。

同窓会参加費・雑誌代 振込先

同窓会参加費、雑誌代の振り込みは下記へお願いいたします。

郵便振替:00530-8-21153 桐の木同窓会

ゆうちょ銀行:【店名】〇五九

【店番】059

【預金種目】当座預金

【口座番号】0021153 桐の木同窓会

桐の木会お問い合わせ

信州大学医学部保健学科

桐の木会事務局

〒390-8621 松本市旭3-1-1

(☆を@に変えて送信してください)